回答是肯定毋容置疑的。星載原子鐘(簡稱星鐘)就是導航衛星的心臟,沒有原子鐘就產生不了高精度的時間與頻率,就無法產生高精度的信號,也就沒有衛星導航的實時動態的高精度服務能力。原子鐘是目前精度最高的時間計量裝置,因為有了原子鐘,使得時間成為現在所有可計量的度量衡參量中能達到最高精度的參量。

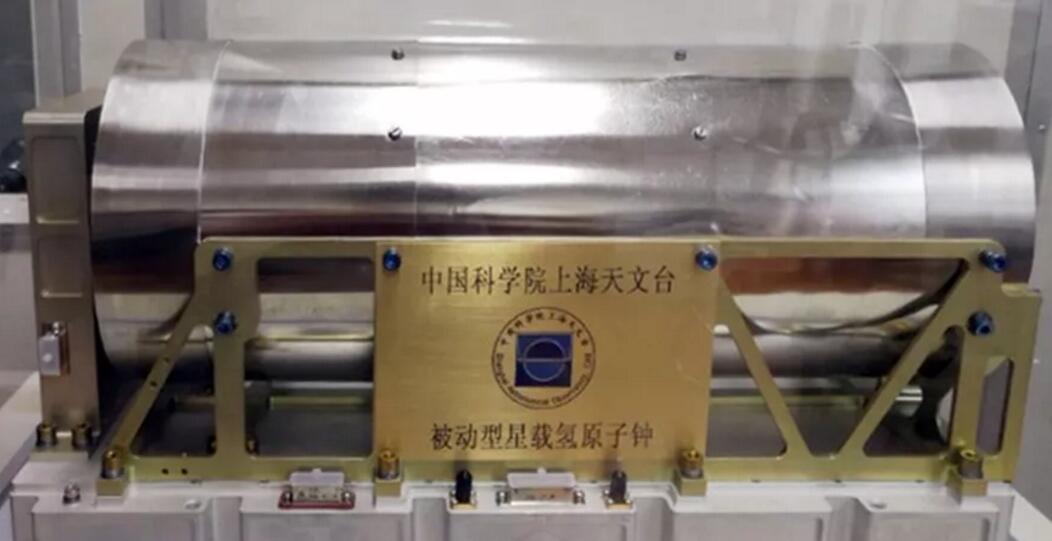

記得十多年前,在中歐伽利略合作談判期間,當時我國還沒有宣布要建立北斗無源系統。歐洲專家詢問我國專家,你們為什么一下子就在歐洲公司那里訂40余套空間用的銣鐘?中國專家回答當然是無可奉告。后來,歐洲公司得知我國要上北斗系統,就表示合同無法執行。實際上,我國當時訂貨是出的一流價錢,得到的是二流產品,人家還不想賣。在這樣的情況下,中國人只能夠自力更生,通過集中攻關,在不太長的時間內,我國終于拿出自己的可以上天的國產銣鐘,而且多個團隊取得了成功。這是北斗系統推進國家基礎技術進步的典型事例。當我國自己的星鐘可用時,那個歐洲公司又松口說是原來的合同可以照常執行。現在我國的衛星用銣鐘已經與國際比肩,毫不遜色,而且某些性能有過之無不及。我國的自己研制的的氫鐘也已經隨著北斗三號導航衛星上天,工作情況良好,取得了十分令人滿意的結果。下面的圖形是航天科工的星鐘研究人員在實驗室的工作圖形,和航天科工裝備北斗三號衛星的銣鐘與氫鐘,及上海天文臺研發的氫鐘。

通常導航衛星上應用的原子鐘有銣鐘、銫鐘與氫鐘。其中銣鐘用的較為普遍,GNSS的四大全球系統均采用有銣鐘,成為導航衛星應用得最多的星鐘,美國GPS同時采用銫鐘,歐洲伽利略系統、俄羅斯格洛納斯和我國的北斗系統均同時采用氫鐘。一般情況下,這些星鐘的穩定度(以天穩定性為準)為10-13至10-15量級,即它們在30萬年至3000萬年間的累計誤差不超過一秒。與機械表一天差不多有1秒誤差,石英表一天大概有0.1秒誤差相比,顯而易見,星鐘技術是保障衛星導航高精度的革命性舉措,其作用主要體現在三個方面:一是將原子鐘作為衛星上時間頻率標準和測量空間信號傳播距離的手段;二是將原子鐘從地面搬上空間,并且以廣播方式發送信號,使得原子鐘這類原為實驗室使用的極高端產品,變成為無限量用戶提供高精度時間與位置信息的大眾化服務;三是星鐘廣播的時間被作為導航用戶機的參照量,用戶接收機本身無需裝備高精度時鐘,就可以享受高精度的定位、導航和授時服務。另外需要強調的是,從導航衛星發射機至接收機之間的距離測量均被歸結為測量時間,所測量的時間,包括從發射機出發時間至接收機到達時間之間的時延(或稱為時間間隔)。星鐘的引人確保了收發機之間導航信號傳播時延測量的高精度。

根據量子力學原理,原子具有不連續的能量數值,當原子從一個能級躍遷至另一個能級時,其吸收或釋放的電磁波頻率是固定的,原子鐘就是利用原子躍遷產生固定頻率的電磁波進行計時的工具。原子鐘就是利用振蕩場的頻率,即保持與原子的共振頻率完全相同的頻率作為產生時間脈沖的節拍器。